Última Actualización octubre 18th, 2022 8:09 AM

Últimas Notas

- A los Manetazos o una respuesta que pone en disputa el estado de verdad

- “Una traición en este oficio no se le niega a nadie”

- Excelente desempeño de la Selección Argentina de Boccia en torneo internacional

- Las mujeres duplican a los varones en horas diarias dedicadas a tareas de cuidado

- Litio para principiantes: lo poco que se dice de los territorios, y ¿quiénes están detrás?

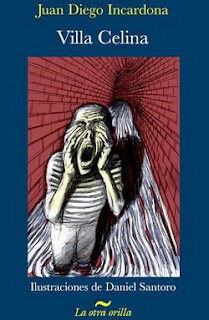

Villa Celina de Juan Diego Incardona: el escritor chabón del barrio peronista

Ago 03, 2008 La Quinta Pata Reseñas de libros Comentarios desactivados en Villa Celina de Juan Diego Incardona: el escritor chabón del barrio peronista

Hernán Brienza

Se trata de una novela basada en hechos autobiográficos. Literatura con idea de justicia social y personajes lúmpenes.

Identidad. Hijo de un tornero matricero y una maestra, vivió 28 años en la misma casa de La Matanza. Dice que eso lo relacionó con el imaginario del primer peronismo.

El bar de Palermo en el que se realiza la entrevista con Juan Diego Incardona parece un enclave de Villa Celina en pleno Palermo Hollywood. Luces de tubo fluorescentes, mesas de fórmica, pisos de granito, cucarachas rubias que salen a hacer turismo gastronómico por las paredes y dos gallegos –“propiamente de Galicia, ¿de dónde vamos a ser, hombre?”– de principios de siglo pasado hacen las veces de mobiliario. El autor de Villa Celina se siente cómodo, se lo nota en una geografía común, pide un café con leche y comienza a hablar con cara de pocos amigos, como tanteando el terreno, como junando de qué va la cosa.

Hace 13 años que es artesano y vendedor ambulante en la zona de Palermo y los fines de semana en Plaza Francia. Fue estudiante secundario del industrial Don Orione, en Villa Lugano, estudió Ciencias de la Comunicación en la UBA y es autor de los libros El ataque y objetos maravillosos. Recientemente escribió Villa Celina, “una novela en relatos”, como le gusta definirla, y que recoge cierta nostalgia adolescente de ese bastión peronista de La Matanza. Hoy, Incardona, vive en Morón, durante el día escribe y lee y además diseña la web de la interesante revista El interpretador y mantiene al día su blog-bitácora, con días que se empujan en desorden.

–Muchos dicen que su literatura es lumpen-peronista, ¿es cierto?

–No sé si es literatura lumpen, hay algunos personajes que sí son lúmpenes. Pero, ¿cómo se define eso? Yo no me animaría a decir ni siquiera que hago literatura peronista, creo que hago una literatura con una cuestión de pertenencia muy fuerte, no sé si ideológica, pero sí con la idea de justicia social, muy fuerte dentro del peronismo.

– ¿O sea que se trata de literatura política?

Leer todo el artículo

– ¿Cuándo se produjo el quiebre?

–Con Villa Celina. Antes creía que escribía alta literatura usando palabras rebuscadas. En mi último libro empecé a representarme; mi escritura se está convirtiendo un poco en eso. Viví 28 años en la misma casa, mi viejo era tornero, matricero, y mi mamá maestra. Por eso fui al industrial, con el sueño del inmigrante del “hijo ingeniero” a cuestas. Mi papá es siciliano y mi tradición religiosa es cristiana. Me formé en la parroquia del barrio, hice catequesis ahí. Era muy importante la parroquia, la sociedad de fomento, la unidad básica, esas instituciones en el barrio quedaban vaciadas de su objetivo original. Cumplían una función social, un espacio de contención. Por eso tengo mucha relación con el peronismo, que era la única fuerza política presente. Es algo muy del imaginario del primer peronismo, que yo no viví, pero que anacrónicamente se conservaba en La Matanza. En los vía crucis, por ejemplo, se cantaba la marcha peronista.

– ¿Villa Celina es crónica, ficción o memorias?

–Algunos cuentos son relatos biográficos, pero están estructurados como ficcionales, tienen la composición de una narración. Yo trabajo mucho el desarrollo, lo argumental. Pero no sé si se definen por lo autobiográfico. Acá hay una anécdota organizadora del relato. Para mí claramente es ficción. Los pienso más como cuentos que como crónicas. Pero, bueno, hoy el cuento está muy desacreditado, entonces, lo vendí a la editorial Norma como una novela en relatos. Lo que es cierto porque, si bien son independientes, el narrador y los personajes son siempre los mismos, se van cruzando, el universo es de novela. Ahora estoy escribiendo una novela que se llama El Campito, es una continuación de Villa Celina.

– ¿Su literatura es similar al rock barrial?, ¿es literatura chabona?

–A veces me acusan de barrialismo, pero ¿qué es el barrialismo?, ¿lo barrial, el barro? A mí me interesa por lo nacional, porque un barrio puede contar la historia de un país. Una gran historia surge de las pequeñas. Si mi literatura es rock barrial o chabón no tengo de qué avergonzarme. A mí no me suena despectivo. Los sentidos de Villa Celina se vinculan con una realidad mayor. Es La Matanza, el conurbano bonaerense, un millón y medio de habitantes, más personas que en tres provincias juntas, si no es nacional lo que pasa en La Matanza, ¿entonces qué?, ¿lo que pasa en Barrio Norte?

Un salto sin red, casi al vacío

Acaso Villa Celina sea una apuesta mayor a esa nueva literatura barrial, social, lumpen o como quiera llamarse -que anda rondando entre algunos autores nacidos entre fines de los sesenta y principios de los setenta– y, por lo tanto, un salto sin red, casi al vacío. La inclusión de la política –no como intriga (recurso comercial válido) sino como presencia contenedora– y de una identificación del autor con el peronismo podrían anegar su escritura si no fuese por el tratamiento literario que Juan Diego Incardona le da a esa construcción, a esa melange de mitologías, leyendas, anécdotas y realidades que anidan en ese cuadrado de calles pegado a la General Paz.

En el libro los discursos y las voces se yuxtaponen y es posible reconocer la mirada inocente del adolescente narrador –la ternura de Los reyes magos peronistas es encantadora– con el coloquialismo clásico La culebrilla, El hombre gato, Los rabiosos o El Pity (que es un recuerdo de secundario del líder de Intoxicados) el argot o lunfardo de fin de siglo –Bichitos colorados, La guerra, El 80– hasta alcanzar un lenguaje propio, “el celinense”, como lo define el propio Incardona, en el punto más alto del libro: El túnel de los nazis, donde se entremezclan el latín, la biología, la física, la alquimia de palabras, el argot y la jerga ricotera.

Resulta interesante el uso que hace el autor de la violencia y de la pobreza: nunca lleva al texto a la balaustrada del exhibicionismo. Esos elementos recorren el libro no como una obscenidad ante el lector sino como una forma de reconstruir un pasado que Incardona añora y que seguramente no fue tan mitológico como el autor propone. Y la plasticidad para retratar personajes se hace evidente en otro de los relatos fuertes del libro, el del “flaco” Víctor San La Muerte. Por último, un párrafo aparte merecen las ilustraciones del artista plástico Daniel Santoro que encabezan cada uno de los capítulos de esta “novela a relatos” –así definida por el autor– que podría inscribirse dentro lo que Marechal llamaba las aventuras “criolli-malevi-fúnebri-putani-arrabaleras”.

Así escribe

“El túnel de los nazis”

La rastrera me estaba alcanzando y estaba a punto de masticarme la valva pero saqué fuerza de donde no tenía y Matanza aguanta y el verano y los mosquitos vinieron a ayudarme y yo era Tino y Adrián Navarro juntos en la carrera por la figurita, y damas y caballeros, recién llegado de Villa Celina, donde los soretes caen de punta y los guapos bajan la cabez… cagamos, me agarra, me agarra, pero pará un poquito, justo descubrí una escalera y una lamparita que antes no había visto y no sé de dónde salieron pero nada de matemática ni filosofía y de una me mandé a todo trapo, pero mucha alegría que dura poco porque después del último peldaño comprobé que seguía en el túnel, aunque en otro nivel bastante podrido, y noté que todos los tubos estaban clausurados y no se veía salida y entonces me empezó a agarrar la paranoia y la melancolía inversa y por eso otra vez corrí mientras lloraba la gleba y perdía la macrófila, el manubrio y toda noción y la cosa me chupaba y me lanzaba más allá y no te lo vengo a robá ni te lo vengo a pedí y anamorfo, anatropo que ya no sabía qué carajo pensar y todo se trataba de correr y otra vez y al revés de correr de correr en la música y en el túnel y respirar la gemación del negro y hacia el continuo paso empecé a conversar con la nada, primero tímidamente, después con disserto pluvial, a vos te hablo pronunciaba mi discurso al invisible, jouleciano del campo arrastraba sílabas de la bestia recalesca, inexpresivo sobre mi rostro expresivo, la romería y el río de mí en el obbrutesco de mis facciones, campo inevitable, campo irreparable, la cara se ha transformado en una postura de ademanes paralizados, marino del olvido por fin he llegado, caminante negro-blanco como este túnel deslizante, muerto, ausente como un hombre de fotografía, intermori, demori, decedere, obire, eppetere, perire, interire polimorfo y narrador canino del barrio extranjero, uno dos uno dos en el sótano de la Matanza, cerca de la General Paz y la Ricchieri.

Crítica Digital, 02 – 08 – 08

Artículos relacionados

-

Crónicas Palestinas

Crónicas PalestinasOct 09, 2016 Comentarios desactivados en Crónicas Palestinas

-

Novela social en Mendoza: “Los...

Novela social en Mendoza: “Los...Dic 13, 2015 Comentarios desactivados en Novela social en Mendoza: “Los mataperros”, de Alejandro Frías.

Más en esta categoría

-

Historia de la vejez en la Argentina...

Historia de la vejez en la Argentina...Dic 13, 2020 Comentarios desactivados en Historia de la vejez en la Argentina (1850-1950), de Otero Hernán

-

Háblame de normalidad

Háblame de normalidadNov 22, 2020 Comentarios desactivados en Háblame de normalidad

La Región

Oct 02, 2022 Comentarios desactivados en ¿Cómo les fue a las principales empresas argentina en los últimos años? Ventas, rentabilidad y costos laborales

El presente informe tiene por objetivo analizar el estado de situación de las empresas más grandes de Argentina. Para ello se utilizan como base de análisis los balances de las principales firmas industriales y de servicios con Estados Contables disponibles en la Argentina. El informe que se...

Sep 02, 2022 Comentarios desactivados en Informe fiscal: análisis de los ingresos, gastos y resultados del Sector Público Nacional – Datos a julio de 2022

Jul 27, 2022 Comentarios desactivados en Informe fiscal de junio 2022: menores gastos en subsidios y mayores en obra pública

Opinión

Jul 26, 2022 Comentarios desactivados en ¿Qué pasó con el cuerpo de Evita?

por Pablo Vázquez / Agencia Paco Urondo En la noche del 23 de noviembre de 1955, a poco del golpe cívico militar contra Perón, un comando del Ejército al mando del teniente coronel Carlos Eugenio Moori Koenig, Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), ingresó al edificio de la CGT...Mendoza en fotos